サイト管理人のブログです。

ブログ

ブログ一覧

汎適応症候群の学説(ストレス学説)

人は色々なストレスにさらされています。

抽象的な言葉ではなく鍼灸学校では、ストレスについてきちんと学びます。

ストレスに対しても鍼灸治療は有益であると考えます。

失恋に効くツボなんか、養成科時代に同級生と話したりしてましたw

受験生へ

なかなか馴染みがないのでカッコ内は恋愛事象に例えてみた 例えが正しいかどうかはともかく、なんとなく覚えてもらわないと国試に通用しない、どんな方法でもいいから覚えてください

ハンス・セリエが提唱した学説で、生体に加えられた様々な刺激は、下垂体ー副腎皮質系を介して、内分泌系に特徴のある一連の反応を起す。

東洋医学では、怒りは肝を傷り(やぶり)、悲しみは肺を傷り(やぶり)などと言いますが、情動が健康に深く影響する事を説明したものです。東洋医学では心と身体の関係を重視しており、傷害や凍傷、火傷をもちろん、暑さ寒さ、悪臭など、そして前述した怒り、悲しみ、恐怖、不安などの精神的な物も身体に対する刺激となり、生体に対して刺激となるものをストレッサーと呼び、このストレッサーが作り出す生体のゆがみや、ひずみをストレスとしています。

このストレスを受けた生体は必ず三つの様相の反応を示します。

1.副腎皮質の肥大 機能的肥大

2.胸腺・リンパ系の萎縮

3.胃、十二指腸の潰瘍

1の副腎皮質は肥大を起している事から内外の刺激に対し、副腎皮質の反応が、身体の防御に最も重要な役割を演じています。

ストレスが生体に長時間作用すると、一定の順序によって身体は適応していき。その反応をおこす時期を三つに分ける事ができます。

Ⅰ、第1期 警告反応機

1ショック相

生体がストレッサーに直面した直後(いきなり、ツレに別れを告げられた)、生体がそれに対応するなんの準備もできていない時期(まさかいきなり別れを告げられるなんて)刺激に対する抵抗性は正常状態より低下(現実をうけいれられない)、神経系は抑圧され(なんか変な感覚)、体温血圧は低下(血のケがうせる)、毛細血管の透過性亢進(むくみ)、筋緊張の低下をきたす(手足に力が入りにくい)。この時期は数分から、長い場合1日続く(だいたい寝るまで続く)

2反ショック期

ショック状態に対して、生体が積極的な防衛反応を呈してくる時期であり、下垂体前葉から副腎皮質刺激ホルモンが分泌され、副腎皮質は肥大、副腎皮質ホルモンの分泌が増加し、ショック状態が反対方向へ、つまり正常に戻ろうとする動きが出てくる(フラれた現実をうけとめ、通常の生活に戻ろうとするが、色々と今後の事とか考えてします時期)。体温、血圧は上昇、筋の緊張、血糖量増加、与えられた刺激意外の他の刺激に対しても抵抗力は増加している(別れを告げられて、一旦自分の中で良い方向で生理をつけ、少し落ち着いて、むしろ良かったんじゃないかとさえ思ってるような時期)ので、この息を後絡抵抗期とも呼ぶ。

Ⅱ.第二期 抵抗期(後絡感作期)

副腎皮質は依然として肥大し、副腎皮質ホルモンの分泌は盛んである。警告反応期より、刺激に順応して、抵抗期は増加、身体内部の状態はだいぶ安定した状態になっている(次行こう!次!と引きずってもしょうがないと思いだし新たな出会いを求める)。

この時期の特徴として、初めに加えられたストレッサーに対してのみ有効な抵抗を表し、それ以外のストレッサーに対しては、かえって抵抗が弱まっているので、この時期を交絡感作期と呼ぶ(長く付き合っていたので、なかなか、モトツレ意外の相手と恋愛ができない、モトツレの思い出を追ってしまう)。目標になっているストレッサーに対する抵抗力のみ増加して、それ以外の刺激に対する抵抗を犠牲にしているといえる(元ツレに対して一旦区切ができたが、なかなか次がみつからない)。

Ⅲ.第三期 疲憊期(ひはいき)

抵抗期にも限界があり(なかなか次がみつからない)、生体はストレスに対して反応する能力を失ってしまう(なんかもうツレいらないと思ってしまう)。生体に作用している刺激があまり長く続いたり、ある程度以上に強かったりすると、生体は適応の反応を維持できなくなりまって、ショック期の状況とよく似た変化を表し、抵抗力を失ってしまうのである(なんかぜんぶやるきしない)。副腎皮質の大きさにあまり変化はないが、その働きは充分でない、その終局は、冬山の遭難にみられるような死である。

覚えて欲しいワード

副腎皮質 下垂体前葉から副腎皮質刺激ホルモンが分泌 胸腺、リンパ系の萎縮 胃、十二指腸の潰瘍 ハンス・セリエ ストレス学説 汎適応症候群

ギックリ背中 原因は?

ギックリ腰や、ギックリ背中は突然やってきます。

「いつから痛いですか?」という質問には必ず答えていただけます。

発症の時間がわかるというのも特徴です。

また鑑別方法として一番特徴的なのは息を吸って痛いか?咳してひびくか?などの呼吸に関して問診します。

これらが痛いと、横隔膜に面した筋肉になんらかの原因があると考えられます。

ギックリ背中の場合腰椎よりも上部に痛みがあり、いずれも患者さんが特定して教えてくれます。筋肉なので、身体の動かし方によって筋肉の鑑別もできます。

部位が解かれば、すぐに治療ができます。もちろん、内臓やその他の原因を除外してから治療にはなりますが。

原因について話を聞くと、ほとんどの人は動作の途中いきなりなったと言われます。

・くしゃみ、咳

・振り向き際

・服の着替え時

・物を取ろうと腕を伸ばしたとき

・坐ったままなど、中途半端な姿勢で物を取ろうとした時

・スポーツ時

局所は当然治療しますが、写真のように広範囲にわたって治療します。

また、呼吸が浅くなる場合などはなるべく肺の空気を出す呼気に注意して呼吸してもらいます。

吸えない原因の一つとして、肺の空気を出し切っていない場合もあります。これらは指導で改善する場合があります。

いずれにせよ、我慢せず受診する事をお勧めいたします。

12月は30日まで開院しております

第30回ふくし健康まつり

肉離れは、鍼灸の適応疾患です

私が、治療中だったり、外出時に予約の電話をスタッフが受ける事があります。

「こういった症状なんですがこれって鍼灸で治りますか?」と

肉離れみたいなのですがこれ、鍼灸で治りますか?

1、本当に肉離れなのか?

肉離れ(別名:筋断裂)とは、筋肉の一部分が断裂した状態を指します。スポーツの競技中などに起こる急激な筋肉の収縮により発症することがあります。肉離れを起こすと、その瞬間に筋肉の断裂音が聴こえることがあり、その後、痛みが生じます。

瞬発的に筋肉に力を入れた場合に起こりやすく、断裂音などが聞こえる場合もあります。

筋組織が断裂してしまった状態を肉離れと言い。、ひどくなると筋膜まで損傷します。

大腿四頭筋

ハムストリングス

腓腹筋(下腿)

に多いと思いますが。

それぞれ鑑別や重症度のめあすは異なります

腓腹筋ですと

1.ストレッチ痛が軽い

2.膝を曲げればストレッチ痛が軽い

3.つま先立ちできない、膝を曲げてもストレッチ痛がでる

このように重症度は上がってきます。

なので、患者さんが言う通り、本当に肉離れなのか?

それとも違う病態なのか?という鑑別から始まり

部位(筋肉)の特定

重症度の判断(病院への転院も含めて)

そして、治療となります。

スポーツ外傷の鍼灸治療目的としては、様々な機能障害を軽減させ、競技復帰に可能な状態にし、されに再発を防止する事を目的としております。

早期復帰を、目指す場合などは鍼灸治療が有効だと考えます。

下記論文は肉離れの鍼パルス治療ので、自分もファーストチョイスでこういった治療法を選ぶと思います

ご参考までに

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkpt/6/0/6_0_123/_pdf/-char/en

このように筋肉の疾患がわかれば、その筋肉に対してアプローチをすればよいのですが、感覚的なものだと、治療がかわってきますので、来院時に診察させていただきます。

当院に治療に来られるかたの多くはランナーで、特に大会前後のコンディショニングに来られる方が大勢います。

セルフケアとしてのお灸(せんねん灸)の指導も行っておりますのでお気軽に相談してください。

腰痛 季節の変わり目は特に注意

秋から冬へと季節が変わっていきますが、こういった季節の変わり目の体調管理が必要です。

腰痛といっても色々あります

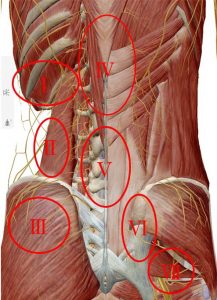

腰痛のおこりやすい部位

Ⅰ.ろっ骨の11、12番

Ⅱ.腰方形筋(ようほうけいきん)、脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)

Ⅲ.臀筋

Ⅳ.胸椎の11番〜腰椎の2番

Ⅴ.腰椎の4、5番と仙骨の接合部

Ⅵ.仙腸関節(せんちょうかんせつ)

Ⅶ.梨状筋(りじょうきん)

このような部位での腰痛が多いです

では、原因はどんなものがあるかというと

筋肉 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅶ

筋肉のつっぱり、炎症によって起きる腰痛。

重い物を持った時、体をひねった時などに起こります。

腰痛の原因で一番多く、急性のものは『ぎっくり腰』と呼ばれています。

鍼灸治療の適用と言えます。

骨 Ⅳ Ⅴ Ⅵ

骨ができあがっていない成長期、スポーツのやりすぎが原因で起きる腰椎分離症(ようついぶんりしょう)や、加齢によって骨がもろくなり(骨そしょう症)、尻もちなどがきっかけで起きる腰痛(圧迫骨折)があります。熱感や痛みが強まる場合。長期に渡っての痛みなどは病院での受診をお勧めします。

椎間板 Ⅳ Ⅴ

毎日の腰への負担が積み重なって起きる腰痛。

骨と骨の間にあるクッションの役目をしている椎間板(軟骨)がうしろに飛び出し、神経を圧迫します(椎間板ヘルニア)。

腰痛だけでなく、坐骨神経痛(臀部、大腿の裏に走るような痛み)や足先のしびれなどの症状があらわれることもあります。

鍼灸治療の適用となります。

内臓

腎臓やすい臓の炎症、尿管結石、婦人科の病気(子宮、卵巣)、大動脈瘤、腫瘍など、内臓疾患からくる腰痛。じっとしていても痛く、その痛みがだんだん強くなっていくこともある

じっとしていて痛い 痛みがどんどん強くなる 発熱 このような症状は病院で受診をお勧めします

神経

腰椎々間板ヘルニアが原因でおこる坐骨神経痛、足への放散痛やしびれ感があります。

鍼灸治療の適用となります。

なので、骨と内臓が原因の場合は病院へ

筋、椎間板(関節)、神経の場合は、鍼灸治療の適応範囲と言えます。(もちろん各種診察の後ですが)

鍼灸治療の効果とは?

痛みには、大別して、炎症と循環不全に別れます。

炎症はそこになんらかの、故障が生じてそれを人体が治している為、また動かしてひどく損傷しない為ににリミッターとして痛みが生じます。また、体液の循環不全により痛みが生じます。これらの改善の為に鍼灸治療により、発痛物質の除去を促します。筋肉の過緊張している部分に刺鍼するとその筋肉が緩みますので、筋肉の過緊張による痛みや、筋肉が神経を絞扼しての痛みなども、これで緩解します。

と、ここまでは生理学や解剖学的な痛み。

これとは別に、人体には経絡という流れがあり、この流れが乱れていても痛みがでます。なかなか治らない腰痛なんかはこっちかもしれません。冷した事によって痛みが出る場合などに温灸などは効果があります。

鍼灸治療には色々な方法がありますので、まだ鍼灸治療を受療された事が無い方は一度いらしてください。

また2017に米国内科学会が公表した腰痛治療に関するガイドラインが発表されまして

それによると腰痛患者に対して、まずは薬剤を用いない治療法(非薬物治療)を試すことが推奨されています。もちろん鍼灸は適応です!

詳しくは

https://www.asahi.com/articles/SDI201703101032.html 朝日新聞デジタル

治療の際には

1、どこが痛いのか?

2、いつから痛いのか?

3、どうすると痛いのか?

4、原因は?思い当たる事はあるか?

と、いった事をおききすると思います。

来院をお待ちしております。