人は色々なストレスにさらされています。

抽象的な言葉ではなく鍼灸学校では、ストレスについてきちんと学びます。

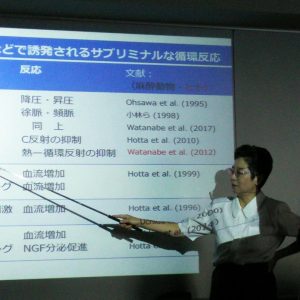

ストレスに対しても鍼灸治療は有益であると考えます。

失恋に効くツボなんか、養成科時代に同級生と話したりしてましたw

受験生へ

なかなか馴染みがないのでカッコ内は恋愛事象に例えてみた 例えが正しいかどうかはともかく、なんとなく覚えてもらわないと国試に通用しない、どんな方法でもいいから覚えてください

ハンス・セリエが提唱した学説で、生体に加えられた様々な刺激は、下垂体ー副腎皮質系を介して、内分泌系に特徴のある一連の反応を起す。

東洋医学では、怒りは肝を傷り(やぶり)、悲しみは肺を傷り(やぶり)などと言いますが、情動が健康に深く影響する事を説明したものです。東洋医学では心と身体の関係を重視しており、傷害や凍傷、火傷をもちろん、暑さ寒さ、悪臭など、そして前述した怒り、悲しみ、恐怖、不安などの精神的な物も身体に対する刺激となり、生体に対して刺激となるものをストレッサーと呼び、このストレッサーが作り出す生体のゆがみや、ひずみをストレスとしています。

このストレスを受けた生体は必ず三つの様相の反応を示します。

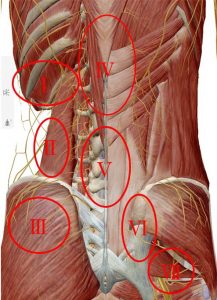

1.副腎皮質の肥大 機能的肥大

2.胸腺・リンパ系の萎縮

3.胃、十二指腸の潰瘍

1の副腎皮質は肥大を起している事から内外の刺激に対し、副腎皮質の反応が、身体の防御に最も重要な役割を演じています。

ストレスが生体に長時間作用すると、一定の順序によって身体は適応していき。その反応をおこす時期を三つに分ける事ができます。

Ⅰ、第1期 警告反応機

1ショック相

生体がストレッサーに直面した直後(いきなり、ツレに別れを告げられた)、生体がそれに対応するなんの準備もできていない時期(まさかいきなり別れを告げられるなんて)刺激に対する抵抗性は正常状態より低下(現実をうけいれられない)、神経系は抑圧され(なんか変な感覚)、体温血圧は低下(血のケがうせる)、毛細血管の透過性亢進(むくみ)、筋緊張の低下をきたす(手足に力が入りにくい)。この時期は数分から、長い場合1日続く(だいたい寝るまで続く)

2反ショック期

ショック状態に対して、生体が積極的な防衛反応を呈してくる時期であり、下垂体前葉から副腎皮質刺激ホルモンが分泌され、副腎皮質は肥大、副腎皮質ホルモンの分泌が増加し、ショック状態が反対方向へ、つまり正常に戻ろうとする動きが出てくる(フラれた現実をうけとめ、通常の生活に戻ろうとするが、色々と今後の事とか考えてします時期)。体温、血圧は上昇、筋の緊張、血糖量増加、与えられた刺激意外の他の刺激に対しても抵抗力は増加している(別れを告げられて、一旦自分の中で良い方向で生理をつけ、少し落ち着いて、むしろ良かったんじゃないかとさえ思ってるような時期)ので、この息を後絡抵抗期とも呼ぶ。

Ⅱ.第二期 抵抗期(後絡感作期)

副腎皮質は依然として肥大し、副腎皮質ホルモンの分泌は盛んである。警告反応期より、刺激に順応して、抵抗期は増加、身体内部の状態はだいぶ安定した状態になっている(次行こう!次!と引きずってもしょうがないと思いだし新たな出会いを求める)。

この時期の特徴として、初めに加えられたストレッサーに対してのみ有効な抵抗を表し、それ以外のストレッサーに対しては、かえって抵抗が弱まっているので、この時期を交絡感作期と呼ぶ(長く付き合っていたので、なかなか、モトツレ意外の相手と恋愛ができない、モトツレの思い出を追ってしまう)。目標になっているストレッサーに対する抵抗力のみ増加して、それ以外の刺激に対する抵抗を犠牲にしているといえる(元ツレに対して一旦区切ができたが、なかなか次がみつからない)。

Ⅲ.第三期 疲憊期(ひはいき)

抵抗期にも限界があり(なかなか次がみつからない)、生体はストレスに対して反応する能力を失ってしまう(なんかもうツレいらないと思ってしまう)。生体に作用している刺激があまり長く続いたり、ある程度以上に強かったりすると、生体は適応の反応を維持できなくなりまって、ショック期の状況とよく似た変化を表し、抵抗力を失ってしまうのである(なんかぜんぶやるきしない)。副腎皮質の大きさにあまり変化はないが、その働きは充分でない、その終局は、冬山の遭難にみられるような死である。

覚えて欲しいワード

副腎皮質 下垂体前葉から副腎皮質刺激ホルモンが分泌 胸腺、リンパ系の萎縮 胃、十二指腸の潰瘍 ハンス・セリエ ストレス学説 汎適応症候群